«Un vent de Poésie a passé sur nos têtes… »

Juste et Caroline Olivier, Les Deux Voix, 1835.

L’histoire

Caroline et Juste Olivier, un couple de poètes

Enfants de l’ère romantique, le couple constitué par Caroline Ruchet-Olivier (1803-1879) et Juste Olivier (1807-1876) compte parmi les figures les plus singulières de la littérature romande au XIXe siècle.

Issu d’une famille paysanne d’Eysins, Juste Olivier étudie à l’Académie de Lausanne pour devenir pasteur. Tout en poursuivant sa formation, le jeune homme se découvre des talents de poète. Il est même le lauréat de plusieurs concours de poésie.

C’est au cours de ses années lausannoises que Juste rencontre Caroline Ruchet, fille d’une bonne famille d’Aigle et qui elle aussi aimait à composer des vers. Se sentant plus appelé par le monde des lettres, Juste se tourne vers l’enseignement plutôt que la carrière pastorale.

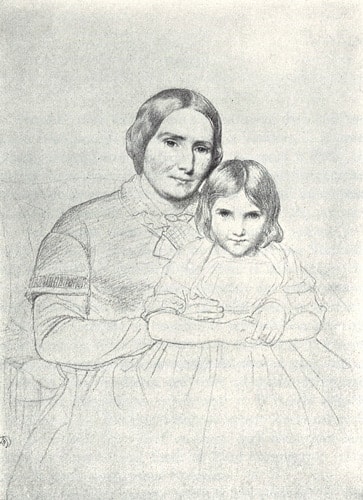

Caroline et Juste Olivier dans leur jeunesse. Coll. particulière.

Le couple se marie en 1830 à Noville. Juste est nommé la même année professeur d’histoire et de littérature au gymnase de Neuchâtel, puis professeur d’histoire à l’Académie de Lausanne (1833-1845). Malgré des responsabilités familiales grandissantes, ni Juste ni Caroline n’abandonnent leur vocation lyrique. Les Olivier publient au cours de cette période plusieurs recueils de poésie, et même, chose rare pour l’époque, un livre écrit à quatre mains et sobrement intitulé Les Deux Voix (1835). Ce « ménage de poètes », selon l’expression du temps, dirige également l’une des principales revues littéraires de Suisse romande, La Revue Suisse, et le salon des Olivier à Lausanne réunit la jeunesse romantique d’alors dont Caroline fut souvent la muse. Les Olivier deviennent aussi les amis de personnalités françaises et suisses comme Alexandre Vinet, Charles Monnard, Charles-Augustin Sainte-Beuve, Charles Secrétan, et plus tard à Paris le peintre Charles Gleyre.

Non seulement chef de file de l’école romantique en Suisse romande par des recueils comme Les chansons lointaines(1847) et Les chansons du soir (1867) et ses romans, Juste Olivier fut aussi un pionnier dans ses travaux historiques, qui vont révéler aux Vaudois leur histoire avec notamment Le canton de Vaud, sa vie, son histoire (1837) et Le Major Davel (1842).

Quant à Caroline, elle publie L’honneur de famille (1838), puis l’année suivante une anthologie de Poésie chrétienne qui démontre ses convictions religieuses. Elle mène une carrière littéraire jusque dans les années 1840, mais l’abandonne peu à peu en faveur de ses enfants et de son mari.

Caroline et sa fille Thérèse dessinées par Charles Gleyre vers 1848. Coll. particulière.

À la suite de la Révolution radicale dans le canton de Vaud en 1845, Juste et Caroline s’exilent à Paris en 1846. Le succès littéraire n’est toutefois pas au rendez-vous et le couple ouvre une pension à la place de Vosges destinée aux jeunes Suisses qui étudiaient dans la capitale française. Ils résideront dans cette ville durant plus de 25 ans.

C’est lors d’une course en montagne effectuée dans les Alpes vaudoises à l’été 1864, que Juste Olivier redécouvre un vieux chalet d’alpage aux confins de la commune de Gryon, sur le plateau de Cergnement, qui appartenait depuis plusieurs générations à la famille de Caroline. C’est ainsi que l’aventure de Cergnement va commencer.

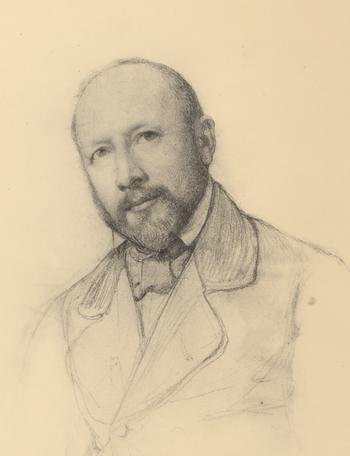

Juste Olivier dessiné au crayon par Charles Gleyre à Paris en 1854. Coll. particulière.

Les Olivier, Gryon et Cergnement

Il s’agit toutefois de sa deuxième rencontre avec ce lieu. En effet, dans les années 1830-1840, Juste Olivier, amoureux des hauteurs et des longues randonnées sur l’Alpe, avait déjà visité ce lieu au cours de marches avec Caroline, notamment avant son ascension du Muveran ou lors d’une course vers Anzeinde.

« Cergnement, C’est le nom de notre terre. »

En 1835, Caroline et Juste fervents lecteurs de l’homme de lettres français Charles Augustin Sainte-Beuve (1804-1869), se décident à l’inviter en Suisse pour lui faire découvrir les Alpes suisses et tout particulièrement le vallon de Cergnement. Dans une longue lettre, Juste lui décrit les charmes des Alpes « romanes » et tout particulièrement du vallon de Cergnement. Sainte-Beuve rencontrera bien les Olivier en Suisse, mais ne verra jamais Cergnement. A l’invitation de Juste, il donnera néanmoins deux ans plus tard un fameux cours à l’Académie de Lausanne.

« Nous possédons, dans une de leurs hautes vallées, un chalet d’été ; il est au milieu d’un beau pré fleuri, avec le ruisseau à côté ; et, vis-à-vis, une fine cascade poudroie parmi les branches de la forêt escarpée. La vallée est close à son sommet par le glacier des Diablerets, que rien ne souille, car il ne touche que le ciel. C’est un des plus beaux et des plus inconnus de la Suisse. […]. En dessous de l’endroit solitaire où je vous convie, on aperçoit un clocher de village : c’est comme une sorte de providence à l’horizon. Une vie complètement sauvage aurait ses inconvénients ; mais il donne toute sécurité. Et puis, n’allez pas vous effrayer trop de cette habitation de montagne. Nous ne la partagerions ni avec les génisses, ni avec les pasteurs. Rassurez-vous ! il y a la ferme et le château. Tous deux, il est vrai, sont de bois ; mais aussi, l’air pur, le thymier, le cytise, et les parfums alpestres, les clochettes lointaines, l’eau de la cascade, les sapins mugissant immobiles le vent du soir pour lequel j’emporterai avec nous ma harpe éolienne […]. Tout cela vaut bien un bon dîner, sur lequel, je l’avoue, vous ne devez pas compter au chalet de Cergnement. C’est le nom de notre terre ».

Tout en conservant leur domicile parisien, les Olivier restaurent la vieille masure et projettent d’y séjourner les mois d’été loin de Paris, ville où ils pensent finir leurs jours et de léguer l’endroit à leurs enfants. Restauré et aménagé le chalet est enfin prêt à accueillir ses hôtes à l’été 1868.

En juin 1870, les Olivier quittent Paris pour passer la belle saison en Suisse et visiter un chalet que leur fils vient d’acheter à Gryon, puis montent dans leur alpage de Cergnement. Ils ne doutent guère alors qu’ils finiront leurs jours à Gryon. En effet, trois mois plus tard, la guerre éclate entre la France et la Prusse. Paris est assiégé, la France vaincue et à cette défaite s’ajoute à l’insurrection parisienne de la Commune qui se termine par une répression sanglante.

Dans l’impossibilité de revenir à Paris dès le début du conflit, Juste et Caroline trouvent sur la montagne de Gryon un endroit apaisant et décident d’y poser leurs bagages. Jusqu’à leur mort, ils résideront en hiver dans un chalet à la bordure du village et lors de la belle saison à Cergnement qui devient pour le vieux couple Olivier le lieu des retrouvailles en famille.

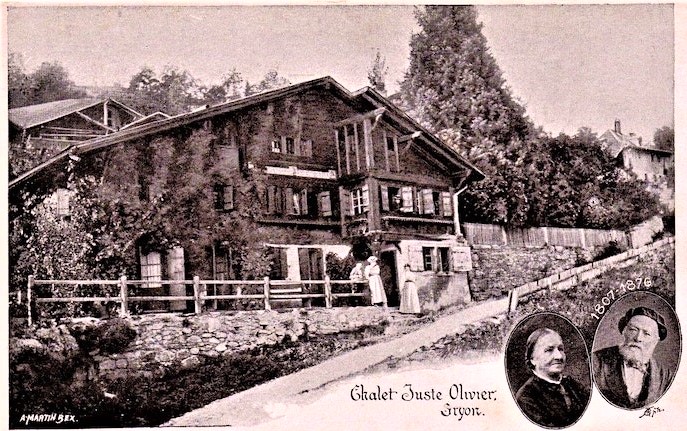

Le chalet de Fond-de-Ville, à Gryon qui se trouvait sur l’ancienne route menant à Bex. C’est dans ce lieu que Caroline et Juste résidaient en hiver. Coll. particulière.

Dès leur installation à Gryon, Juste et Caroline trouvent réconfort et amitié auprès des villageois et s’intègrent à la vie locale. Juste participe dès 1869 aux festivités pastorales de la Mi-été sur l’alpage de Taveyanne et rédige à cette occasion sa fameuse chanson qu’il dédie à la Jeunesse du village. En 1870, il chantera l’alpage d’Anzeinde et en 1873 ce seront ses Adieux à Taveyanne. Jamais au cours de leur vie itinérante, Juste et Caroline ne se sentiront autant en osmose qu’avec les habitants de Gryon. Les montagnards adopteront rapidement ce vieux « ménage de poètes » et rendront hommage à Juste peu après son décès, en gravant son nom en caractères monumentaux sur une grande paroi de rocher qui domine Pont-de-Nant, au pied du Muveran.

Après une longue maladie, Juste Olivier succombe à Genève chez ses enfants le 7 janvier 1876. Il est inhumé à Nyon quelques jours plus tard. Quant à Caroline, elle s’éteint paisiblement le 1er mars 1879. Seuls les habitants du village et la famille participent à l’ensevelissement et la municipalité de Gryon accorde une concession à perpétuité dans le cimetière communal. On plante sur sa tombe un thymier pour que les oiseaux qu’elle aimait tant puissent venir chanter auprès de la défunte poétesse.

Gryon et la mémoire de Caroline et Juste Olivier

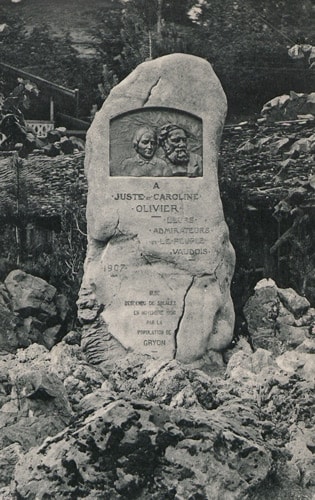

Au cours du XXe siècle, la fidélité des Gryonnais à la mémoire des poètes ne sera pas démentie. En 1907, lors du centième anniversaire de la naissance de Juste Olivier, les habitants de Gryon déplacèrent à la force de leurs bras et avec l’aide de quelques chevaux un énorme bloc de pierre depuis le pâturage de Solalex jusqu’au centre du village. Ce roc servira de base au monument en hommage au couple que l’on peut encore voir de nos jours. Le député du lieu, Gabriel Amiguet-Massard, rappelant peu avant l’inauguration que « s’il a fallu longtemps au peuple vaudois pour comprendre et apprécier Juste Olivier, il n’en a pas été ainsi à Gryon : il y a toujours été aimé ; il s’y est toujours senti chez lui. Les Gryonnais n’ont pas besoin qu’on le leur révèle, ni de conférences pour qu’on le leur fasse connaître : sa mémoire lui a toujours été chère » (Gazette de Lausanne, 28 janvier 1905).

La descente à la force des bras d’un bloc provenant de Solalex qui servira de base au monument en hommage à Caroline et Juste Olivier au centre du village en 1906. A noter sur l’image de gauche le passage du convoi devant Cergnement avant les transformations du XXe siècle.

En 1969, la Commune fit apposer une plaque à Taveyanne où Juste Olivier entonna pour la première fois sa fameuse chanson un siècle auparavant. Encore en 2007, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Juste, la commune sera fidèle au souvenir du couple Olivier en inaugurant un parcours historique dans le vieux village dédié au poète et présentera plusieurs soirées thématiques autour de son œuvre.

Le monument en hommage au couple peu après son inauguration. Le médaillon est l’œuvre du sculpteur Raphaël Lugeon. Coll. particulière.

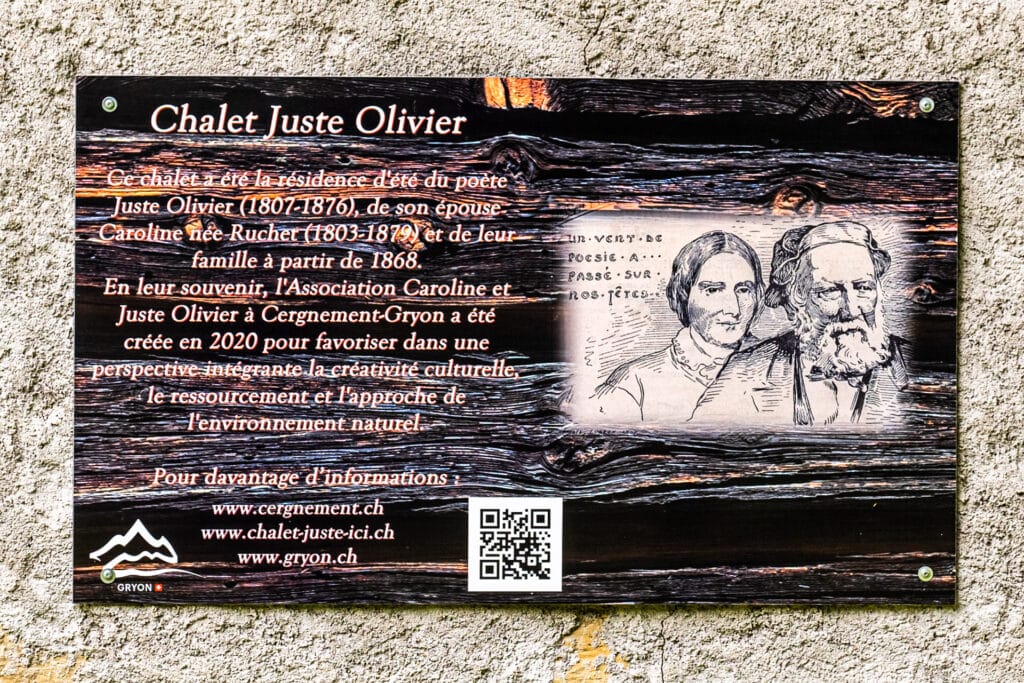

Animé par l’esprit de reviviscence du lieu, le chalet de Cergnement est nommé Chalet-Juste-Ici par la descendante du couple Olivier, Dominique Olgiati-Des Gouttes qui fonde aussi en 2020 l’Association Caroline et Juste Olivier à Cergnement-Gryon. Le lien particulier qui unit les deux poètes et Gryon a été raffermi en 2021 par l’installation par la Commune ainsi que l’Office du tourisme de Villars-Gryon d’un panneau commémoratif à l’entrée du site de Cergnement. Tant la Commune que l’Office du tourisme épaulent dans ses différents projets et manifestations.

Le panneau explicatif devant le chalet de Cergnement inauguré en septembre 2021. Photo Micaël Chevalley.

1869 : aux origines de la chanson de la mi-été à Taveyanne

Grâce à plusieurs lettres, nous connaissons la genèse de ce poème qui deviendra l’hymne des Préalpes vaudoises et sera à de nombreuses reprises entonné lors des Fêtes des Vignerons au XXe siècle. Peu avant, le culte et la fête de la mi-été sur les pâturages de Taveyanne, qui a lieu le 1er août 1869, Juste Olivier s’adresse à sa fille pour lui décrire son projet de chanson :

Note encore qu’il me faut […] aller demain à cette fête de Taveyanne, à moins qu’elle ne menace d’être trop arrosée par la pluie, et non pas seulement de vin du Chêne, dont on dit qu’elle l’est toujours beaucoup trop, quelque temps qu’il fasse. On m’y attend, j’aurais mauvaise grâce à refuser. J’ai donc rimaillé à tout hasard, sur l’air Cent fois dans la forêt j’ai chassé sans rien prendre, une chanson, en 24 couplets, ni plus ni moins, que j’ai dédiée à la Jeunesse de Gryon, et intitulée: La Taveyanne. Elle passe en revue garçons et filles, maris et femmes et leur donne même quelques coups de bec !

Peu après la fête, Juste donne à l’un de ses amis genevois un compte rendu intéressant sur la manifestation et sur sa présence :

« Nous avons eu hier une journée magnifique, notre excursion a été des plus réussies. C’était à Taveyannaz, alpage élevé et village de chalets dans un cirque de rochers et de hautes pentes herbues. On y fête chaque année la mi-été, ou mi-tzanti (mi-chaud temps) comme on appelle ici la fête des montagnes. Tout le monde s’y rend, Gryon était presque désert. Pères, mères, garçons et filles, petits-enfants même, vont passer ce jour-là et le suivant en Taveyannaz, avec amples provisions rustiques de toute espèce. Le matin, le pasteur fait une prédication en plein air. La chaire, placée sur la pente du pâturage, était ornée de verdure et de fleurs. Le troupeau (humain, pas l’autre, tenu à distance mais dont on voyait poindre çà et là quelques représentants, pas les plus nobles toujours), était assis sur l’herbe, échelonné par bandes bigarrées, d’hommes, de femmes, de bergers ou d’étrangers, venus pour voir la fête. L’assistance occupant ainsi comme les degrés de cet amphithéâtre naturel. La prédication courte et bonne en elle-même, et non pas seulement parce qu’elle était courte, fut très dignement écoutée. C’est ce qu’on appelle bénir la montagne. Une société chorale, venue d’un des bourgs de la plaine (Ollon), chanta des mélodies dont la musique et les paroles, dans un tel lieu surtout, étaient d’un effet touchant. Il y avait là, ma foi, de très belles basses, et de charmants sopranos, aussi clairs et purs que l’eau courante, et courant comme elle. Chacun ensuite alla diner dans les chalets de sa connaissance. Après quoi, le bal sur la pelouse alpestre, avec violon, violoncelle et clarinette. Nos dames se mêlèrent à la danse car nous avions des dames. […] Nos chœurs nous dirent encore de leurs airs. J’y mêlai ma vieille voix. Je chantais […] une chanson en 24 couplets, dans laquelle je passe en revue les divers incidents de la fête, les petits secrets du village, les mêmes au fond, qu’à la ville; le tout couronné d’un aigle rouge et blanc que je voyais perché sur la crête.

Le départ surtout fut charmant. On voyait les visiteurs remonter les pentes, les dames avec leurs robes blanches et leurs chapeaux blancs, le troupeau (l’autre cette fois) se disperser dans le pâturage, comme s’il y avait été placé par un peintre; et le soleil couchant éclairer toute cette scène animée et pastorale. C’était un vrai tableau, unique en son genre. Moi-même, qui ai tant parcouru ces montagnes, je ne les avais jamais vues comme ce soir-là. »

Une fête de la mi-été à Taveyanne au début du XXe siècle. www.gryon.ch

A lire

- David Auberson, Nicolas Gex, Urbain et Juste Olivier. Une grande famille vaudoise aux XIXe et XXe siècles, Lausanne : Bibliothèque historique vaudoise, 2018.

- Daniel Maggetti, « Juste Olivier », Dictionnaire historique de la Suisse, en ligne.

- Marie-Hélène Guex, « Caroline Olivier », Dictionnaire historique de la Suisse, en ligne.

- Jean Olivier, Cergnemin, Gryon et les Olivier, Genève : Imprimerie Kundig, 1955.

- Cécile Delhorbe, Juste et Caroline Olivier, Neuchâtel : Attinger, 1935.